Balance Board Physiotherapie mit dem Sportboard

In diesem Artikel erfährst Du, warum ein durchdachtes Sport Balance Board nicht nur ein instabiles Brett, sondern ein echtes Tool mit Mehrwert für die Physio sein kann – besonders, wenn es um Rehabilitation, Prävention oder funktionelles Training geht. Ein stabiles Gleichgewicht ist für nahezu alle physiotherapeutischen Ziele von zentraler Bedeutung – sei es zur Rehabilitation nach Verletzungen, zur Sturzprophylaxe im Alter oder zur gezielten Förderung der neuromuskulären Kontrolle. Doch nicht jedes Balance Board per se ist dafür geeignet.

Weiche Unterlagen – wie Matten oder Schaumkissen – erzeugen oft unspezifische, ungerichtete Reize, die vom Körper nur schwer gezielt verarbeitet werden können. Die Folge: Die neuromuskuläre Steuerung wird zwar herausgefordert, aber nicht in klar definierten Bewegungsmustern trainiert. Genau hier setzen Sport Balance Boards wie das Sportboard an: Sie ermöglichen ein kontrolliertes und progressives Gleichgewichtstraining, bei dem Stabilität, Reaktionsfähigkeit und Muskelansteuerung gezielt gefördert werden – und das auf einem nachvollziehbaren Trainingsniveau.

In diesem Artikel erfährst du:

- Fachlicher Hintergrund: Balance Board in der Physiotherapie

- Warum ist Gleichgewichtstraining in der Physiotherapie essenziell?

- Statische vs. dynamische Balance auf instabilen Oberflächen

- Balance Board vs. andere Trainingsgeräte in der Physiotherapie

- Wissenschaftliche Erkenntnisse: Balance Board in der Rehabilitation

- Balance Board zur Sturzprävention und Rehabilitation nach Schlaganfall

- Neuromuskuläre Kontrolle und propriozeptives Training

- Praxisempfehlungen & Anwendungstipps für die Physiotherapie

- Übungen mit dem Balance Board für unterschiedliche Therapiestufen

- Einsteiger-Übungen mit Halbrolle

- Fortgeschrittene Übungen mit Vollrolle

- Trainingspläne für Knie- und Sprunggelenkstabilisation

- FAQ: Balance Board Physiotherapie

Fachlicher Hintergrund: Balance Board in der Physiotherapie

Warum ist Gleichgewichtstraining in der Physiotherapie essenziell?

Gleichgewichtsfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für nahezu alle funktionellen Bewegungen – ob Gehen, Treppensteigen oder freies Stehen. In der Physiotherapie spielt sie daher eine zentrale Rolle, insbesondere in der postoperativen Rehabilitation, bei neurologischen Störungen und zur Sturzprophylaxe. Studien zeigen, dass Störungen im Gleichgewichtssystem zu einem erhöhten Verletzungsrisiko, zu Mobilitätseinbußen und zur Einschränkung der Lebensqualität führen können[1].

Das Training auf instabilen Unterlagen wie dem Balance Board zielt dabei nicht nur auf die muskuläre Stabilisation ab, sondern aktiviert auch die sensorischen und motorischen Rückkopplungssysteme des Körpers. Diese Systeme sorgen dafür, dass Bewegungen nicht nur ausgeführt, sondern auch in Echtzeit überwacht und angepasst werden können. Dazu gehören:

-

Vestibuläres System: Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr registriert Veränderungen in der Kopfposition und Bewegungsrichtung. Es ist essenziell, um Orientierung im Raum und Balance zu gewährleisten – zum Beispiel beim Umdrehen oder schnellen Richtungswechsel.

-

Propriozeption: Auch als „Tiefensensibilität“ bekannt, beschreibt sie die Fähigkeit, die Position und Bewegung der eigenen Körperteile wahrzunehmen – selbst mit geschlossenen Augen. Propriozeptive Reize stammen aus Rezeptoren in Muskeln, Sehnen und Gelenken und helfen, unbewusst Haltung und Bewegung zu steuern.

-

Inter- und intramuskuläre Koordination: Diese beschreiben die Feinabstimmung zwischen und innerhalb einzelner Muskeln. Intermuskuläre Koordination meint das Zusammenspiel mehrerer Muskelgruppen, z. B. beim Ausbalancieren einer instabilen Position und die gezielte Aktivierung einzelner Muskelfasern innerhalb eines Muskels – entscheidend für präzise Bewegungen.

Statische vs. dynamische Balance auf instabilen Oberflächen

In der Physiotherapie wird zwischen statischer und dynamischer Balance unterschieden. Statische Balance meint das Halten einer Position ohne externe Störung – z. B. im Einbeinstand. Dynamische Balance hingegen beschreibt die Fähigkeit, das Gleichgewicht während Bewegung oder unter Störeinflüssen zu halten – etwa beim Umsetzen, Aufrichten oder auf instabilen Unterlagen.

Balance Boards wie das Sportboard ermöglichen ein Training beider Aspekte: Während die Halbrolle gezielt für statische Gleichgewichtsübungen mit definiertem Kippmoment eingesetzt werden kann, erlaubt die Vollrolle das Training dynamischer Gleichgewichtsreaktionen durch freie Bewegung der Plattform. Diese Kombination ist besonders wirksam, da sie auch die reaktive Balancefähigkeit trainiert – also die Fähigkeit, unerwartete Gleichgewichtsstörungen aktiv zu kompensieren[3].

Wissenschaftlich belegt ist zudem, dass instabile Trainingsbedingungen die neuromuskuläre Ansteuerung und die kortikale Aktivität in frühen Rehabilitationsphasen deutlich steigern können[4]. Unter kortikaler Aktivität versteht man dabei die verstärkte Einbindung von Gehirnarealen, die für die Planung, Koordination und Kontrolle von Bewegungen zuständig sind. Diese Aktivierung ist besonders wichtig, wenn automatische Bewegungsprogramme – etwa nach Verletzungen oder langen Immobilisierungen – nicht mehr zuverlässig funktionieren.

Im Alltag zeigt sich der Nutzen vor allem in Situationen, die schnelle Reaktionen erfordern: etwa beim Stolpern über eine Bordsteinkante, beim Abfangen eines Ausrutschers auf nassem Boden oder bei einem plötzlichen Richtungswechsel beim Sport. Ein durch Balance-Training geschulter Kortex kann hier schneller und präziser eingreifen – was nicht nur die Bewegungssicherheit erhöht, sondern auch die Gefahr weiterer Verletzungen verringert.

Das Sportboard trainiert statische und dynamische Balance zugleich – durch die Kombination aus Kippbewegung und freiem Rollen. Diese mehrdimensionale Doppelwirkung stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern aktiviert auch Gehirnareale zur Bewegungssteuerung (kortikale Aktivität). Der Effekt: Reaktionen werden schneller, effizienter und sicherer – im Alltag wie im Sport.[4]

Balance Board vs. andere Trainingsgeräte in der Physiotherapie

Gleichgewichtstraining mit Voll- oder Halbrolle, Mobilitätstraining, Stärkung von Gleichgewicht, Rücken und Rumpf

Jetzt das Sportboard entdecken →

Vorteile gegenüber anderen Wackelbrettern und weichen Unterlagen

1. Präzisere Reize im Vergleich zu weichen Balance Tools

In der klassischen Gymnastik, im Yoga oder auch im Pilates werden häufig weiche Balancekreisel oder sogenannte Balance Pads aus Schaumstoff eingesetzt. Diese Geräte erzeugen durch ihre hohe Elastizität – also ihr starkes Nachgeben unter Druck – eine unspezifische Instabilität. Ähnlich wie auf einer Matratze sinkt der Fuß oder das Handgelenk ein, ohne dabei einen klar definierten Gegendruck zu liefern. Das macht den Stand nicht nur wackelig, sondern erschwert es dem Nervensystem, eindeutige Rückmeldungen über Lage und Belastung zu erhalten.

Insbesondere bei Personen mit neurologischen Einschränkungen führt diese Reizunsicherheit zu Problemen: Das Gehirn bekommt keinen stabilen, reproduzierbaren Impuls, auf den es motorisch reagieren kann. Die Folge: Die sensomotorische Steuerung bleibt diffus, das Gleichgewichtstraining wird unpräzise – und kann im schlimmsten Fall sogar überfordernd wirken. Eine gezielte Anpassung im Sinne eines funktionierenden Regelkreises aus Reiz, Reaktion und Korrektur ist unter diesen Bedingungen schwierig [5].

2. Reproduzierbares Training mit klarer Struktur

Das Sportboard hingegen bietet durch die Kombination aus einer steifen, festen Standfläche und definierbaren Instabilitätsgraden (Halbrolle vs. Vollrolle) eine gezielte, reproduzierbare Trainingsumgebung für stehende Übungen sowie auch für Stützübungen im Liegen. Denn, die Handgriffe ermöglichen zusätzlich Stütz- und Rumpfübungen – auch bei eingeschränkter Beinfunktion oder für statische Balanceaufgaben im Liegen oder im Sitzen.

3. Sofortige Rückmeldung zur Haltungskontrolle

Der Vorteil: Das Sportboard gibt dem Körper sofort spürbare Rückmeldungen, sobald man aus dem Gleichgewicht gerät – zum Beispiel durch leichtes Kippen oder Rollen. Diese klaren, taktilen Reize (also über die Haut und das Körpergefühl wahrnehmbare Signale) helfen dabei, den eigenen Körperschwerpunkt besser zu erfassen und zwingen den Anwender ganz automatisch dazu, diese Instabilität aktiv auszugleichen.

4. Körperwahrnehmung schulen und gezielte Muskelaktivierung fördern

Ein einfaches Beispiel: Kippt das Board leicht zur linken Seite, muss der Körper bewusst den Körperschwerpunkt nach rechts verlagern, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Genau diese aktive Verlagerung fördert die Körperwahrnehmung und das gezielte Ansteuern vernachlässigter Muskelgruppen.

5. Anwendung neurologischen Störungen

Nach einem Schlaganfall oder bei anderen neurologischen Störungen kommt es häufig vor, dass eine Körperhälfte schlechter gespürt oder weniger aktiv genutzt wird. Fachleute sprechen dann von einem Hemineglect – also der Vernachlässigung einer Körperseite infolge gestörter Wahrnehmungsverarbeitung im Gehirn.

Gerade in solchen Fällen bietet das Training mit dem Sportboard einen besonderen Mehrwert: Es kann helfen, verlorengegangene Verbindungen im Nervensystem neu zu aktivieren und das Körpergefühl Schritt für Schritt zu verbessern – ohne dass der Betroffene bewusst jeden Muskel ansteuern muss.

Ein großer Vorteil liegt nämlich darin, dass das Training nicht auf gezielte Einzelbewegungen angewiesen ist – also darauf, bewusst einen Fuß zu setzen oder einen Arm zu bewegen. Stattdessen reagiert der Körper automatisch auf das instabile System des Sportboards: Schon kleine Kippbewegungen lösen eine unbewusste Verlagerung der Körpermitte aus, etwa über Rumpf, Becken oder Schultern (Gleichgewichts Training mit den Handgriffen des Sportboards in Stützposition).

6. Beckenbodentraining durch instabile Reize

Für den Beckenboden ist besonders die Kombination aus instabiler Trainingsfläche und gezielter Rumpfaktivierung (sogenanntes Core-Engagement) entscheidend. Wenn wir auf instabilen Unterlagen wie einem Balance Board trainieren, muss der Körper ständig kleine Ausgleichsbewegungen vornehmen. Diese sogenannten propriozeptiven Reize – also Sinnesrückmeldungen aus Muskeln und Gelenken – führen dazu, dass auch tief liegende Muskelgruppen wie der Beckenboden automatisch mit aktiviert werden. Studien zeigen, dass dadurch die reflektorische Ansteuerung des Beckenbodens verbessert werden kann[7]. Das bedeutet: Der Körper lernt, diese wichtige Muskelgruppe unbewusst in Bewegungsabläufe zu integrieren, ohne dass man aktiv daran denken muss.

7. Bedeutung für Rückbildung

Gerade in der Rückbildung nach der Schwangerschaft kann das einen entscheidenden Unterschied machen – denn ein aktiver, reaktionsschneller Beckenboden ist eine wichtige Grundlage für alltägliche Stabilität, Sicherheit und Lebensqualität.

Wissenschaftliche Erkenntnisse: Balance Board in der Rehabilitation

Balance Board zur Sturzprävention und Rehabilitation nach Schlaganfall

Stürze zählen zu den häufigsten Ursachen für Verletzungen bei älteren oder neurologisch beeinträchtigten Menschen. Studien zeigen, dass gezieltes Gleichgewichtstraining mit instabilen Unterlagen das Sturzrisiko signifikant senken kann[8]. Besonders nach einem ischämischen Schlaganfall kann das Training mit dem Balance Board helfen, die funktionelle Mobilität, Symmetrie und Koordination wiederherzustellen[9].

Neuromuskuläre Kontrolle und propriozeptives Training

Neben der posturalen Kontrolle fördern Balance Boards wie das Sportboard gezielt die propriozeptive Rückmeldung – also die Fähigkeit, die Position und Bewegung des Körpers im Raum zu erkennen. Besonders nach Verletzungen des Knie- oder Sprunggelenks (z. B. Bandrupturen, Distorsionen) ist diese Fähigkeit oftmals eingeschränkt.

Mehrere Studien zeigen, dass das Training auf instabilen Unterlagen die Reaktionsgeschwindigkeit, Gelenkstabilität sowie die funktionelle Performance im Alltag deutlich verbessert[11]. Wichtig dabei: Der Schwierigkeitsgrad muss progressiv angepasst werden – etwa durch den Wechsel von Halbrolle zu Vollrolle oder durch gezielte Perturbationen (also kontrollierte, äußere Störungen wie Kippbewegungen, die spontane Ausgleichsreaktionen provozieren).

Geräte wie das Sportboard ermöglichen genau diese Anpassung in einem klar steuerbaren Rahmen – was es sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene zum idealen Balance Board für Physiotherapie macht.

Praxisempfehlungen & Anwendungstipps für die Physiotherapie

Übungen mit dem Balance Board für unterschiedliche Therapiestufen

Das Sportboard ermöglicht ein individualisierbares Training, das sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Patient:innen geeignet ist. Durch den Wechsel zwischen Halbrolle und Vollrolle lässt sich das Trainingsniveau exakt anpassen. Besonders wertvoll: Die Griffe des Boards ermöglichen auch Oberkörper- und Rumpfübungen im Stütz – ideal für Patient:innen mit eingeschränkter Mobilität in den unteren Extremitäten.

Einsteiger-Übungen mit Halbrolle

- Stand halten mit beiden Beiden (wenn möglich Augen geschlossen): Fördert vestibuläres Gleichgewicht und Propriozeption

Die Halbrolle erzeugt eine kontrollierte Instabilität mit klarem Kippverhalten – perfekt für das reaktive Gleichgewichtstraining bei älteren Menschen oder nach Hüftoperationen. Studien bestätigen, dass selbst statische Übungen auf instabilen Unterlagen messbare Effekte auf die posturale Kontrolle haben[12].

Fortgeschrittenenübungen mit Vollrolle

-

Kniebeugen mit seitlicher Verlagerung:

Stelle dich hüftbreit auf das Sportboard mit Vollrolle. Gehe langsam in die Kniebeuge, während du deinen Schwerpunkt abwechselnd leicht nach links und rechts verlagerst. Halte dabei die Balance und korrigiere die Rollbewegung bewusst über deine Bein- und Rumpfmuskulatur. Diese Übung aktiviert besonders die Adduktoren (Oberschenkelinnenseite), den Gluteus medius (seitliches Gesäß) sowie die tiefe Rumpfmuskulatur.

-

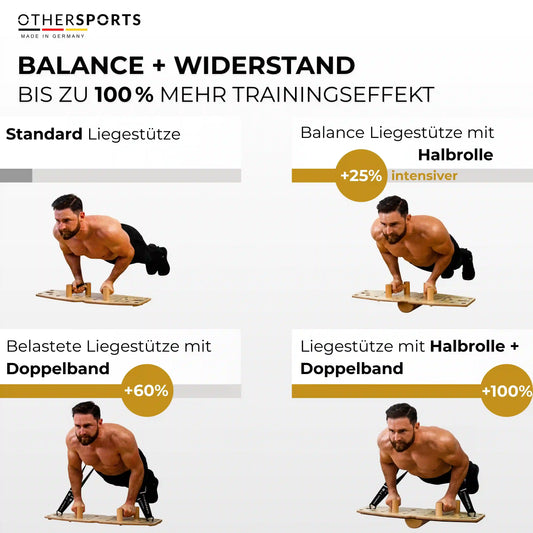

Balance-Liegestütze:

Platziere beide Hände auf den festen Griffen des Sportboards, das auf der Vollrolle liegt. Gehe in die Liegestützposition und führe kontrollierte Push-Ups aus. Achte darauf, dass du die Rollbewegung bewusst stabilisierst, während du dich nach unten und wieder nach oben bewegst. Die instabile Unterlage fordert die intersegmentale Rumpfkraft – also das Zusammenspiel einzelner Rumpfabschnitte – deutlich stärker als klassische Liegestütze.

-

Step-to-Side-Übung (mit Halbrolle):

Lege die Halbrolle unter das Sportboard, sodass es seitlich leicht kippen kann, aber stabil in Position bleibt. Stelle dich mit beiden Füßen auf den Boden neben das Board. Steige nun mit einem Bein seitlich auf das Sportboard und halte dort für 2–3 Sekunden die Balance, während das andere Bein stabil am Boden bleibt. Danach kehrst du kontrolliert in die Ausgangsposition zurück und wechselst die Seite. Diese seitliche Schrittbewegung mit kurzzeitiger Stabilisierungsphase fördert gezielt deine dynamische Gleichgewichtsfähigkeit – eine wichtige Grundlage für Alltagssituationen wie Richtungswechsel, Ausweichbewegungen oder sicheres Einbeinstehen.

🔥 Progressionsstufen:

Stufe 1 🔥 – Basis-Variante:

Seitlicher Schritt auf das Board, beide Augen offen, Arme können seitlich zur Stabilisation genutzt werden.Stufe 2 🔥🔥 – mit Armkoordination:

Führe den Schritt auf das Board aus und kombiniere ihn mit einer diagonalen Armbewegung (z. B. gegenüberliegender Arm nach vorne). Ziel: Gleichgewicht halten trotz zusätzlicher Bewegung.Stufe 3 🔥🔥🔥 – mit visuellem Entzug:

Wiederhole die Übung mit geschlossenen Augen oder fixiertem Blick auf einen Punkt an der Decke. Diese Variante fordert das Gleichgewichtssystem maximal, da die visuelle Kontrolle wegfällt.

Die Vollrolle unter dem Sportboard ermöglicht eine mehrdimensionale Bewegung

- 1.) Eine instabile Bewegung nach links und rechts (laterale Translation) – das Board kann unter dem Körper frei rollen und verschiebt sich linear ohne eine Drehung.

- 2.) Gleichzeitig entsteht beim Rollen ein Kippmoment bzw. eine Rotation (z. B. linke Seite runter, rechte Seite hoch), das über die Fuß- und Rumpfmuskulatur aktiv ausgeglichen werden muss.

Diese Mehrdimensionale Bewegung, als die gleichzeitige Roll- und Kippbewegung stellt besonders hohe Anforderungen an Gleichgewicht und Stabilität.

Der Körper muss auf zwei Ebenen gleichzeitig reagieren: Er muss das Wegrollen stoppen und das Kippen kontrollieren. Dadurch wird das Zusammenspiel tiefer Muskelgruppen intensiv trainiert – ideal für die funktionelle Reha bei Sportverletzungen oder zur Sturzprävention bei aktiven Senior:innen.

Trainingspläne für Knie- und Sprunggelenkstabilisation

Bei Instabilitäten im Knie- oder Sprunggelenk – etwa nach einer Verletzung, Operation oder Überlastung – ist ein

🔥 Progression im sicheren Einbeintraining:

Stufe 1 🔥 – Einbeinstand mit fester Halteunterstützung:

Stelle ein Bein mittig auf das Sportboard mit Halbrolle. Halte dich mit beiden Händen z. B. an einem Türrahmen oder einer stabilen Rückenlehne fest. Das freie Bein bleibt leicht in der Luft. Ziel: Erste Gleichgewichtskorrekturen spüren, ohne aus der Balance zu geraten.

Stufe 2 🔥🔥 – Einbeinstand mit reduzierter Halteunterstützung:

Halte dich nur noch mit einer Hand oder einzelnen Fingern fest. Führe kleine Korrekturbewegungen mit dem Standbein aus, z. B. leichtes Federn oder Mini-Kniebeugen. Ziel: Muskuläre Reaktion unter kontrollierten Bedingungen stärken.

Stufe 3 🔥🔥🔥 – Körperschwerpunkt-Verlagerung mit Haltestütze:

Bleibe in der Einbeinposition, halte dich weiterhin fest, und verlagere bewusst deinen Körperschwerpunkt nach vorne, hinten und zur Seite – z. B. durch kleine Armbewegungen oder Hüftschwung. Ziel: funktionelle Stabilität unter kontrollierter Instabilität trainieren – ohne freies Stehen!

💡 Sicherheit geht vor:

Der Einbeinstand auf instabiler Unterlage ist kein freies Balancetraining. Halte dich stest fest – das Ziel eine gezielte Muskelaktivierung mit sicheren Rahmenbedinungen.

FAQ: Balance Board in der Physiotherapie

Ist ein Balance Board gut für die Hüfte?

Ja – insbesondere bei Patient:innen mit Hüftinstabilitäten, muskulären Dysbalancen oder nach einer Hüft-TEP ist das Balance Board hervorragend geeignet. Es aktiviert gezielt die Hüftabduktoren und die tiefliegende Beckenmuskulatur, die für die Stabilisation des Beckens beim Gehen verantwortlich ist[13]. Die Kombination aus kontrollierter Instabilität (Halbrolle) und klaren taktilen Reizen ermöglicht ein sicheres und zugleich effektives Training.

Ist ein Balance Board gut für den Beckenboden?

Auch für den Beckenboden bietet das Training mit dem Sportboard Vorteile – vor allem durch die reflektorische Aktivierung der Core-Muskulatur. Studien zeigen, dass das Zusammenspiel von Bauch, Rücken und Beckenboden durch instabile Übungen verbessert werden kann[14]. In der Rückbildungstherapie oder bei leichter Inkontinenz kann das Balance Board damit als ergänzendes Tool sinnvoll eingesetzt werden – jedoch immer mit physiotherapeutischer Begleitung. Aber Achtung, bitte nur auf Empfehlung und in Begleitung eines Physiotherapeuten nutzen.

Ist das Balance Board gut für Hüfte und Beckenboden?

Ja – aktuelle physiotherapeutische Ansätze zeigen, dass instabile Unterlagen wie das Sportboard gezielt die Hüftstabilisatoren und die tief liegende Beckenbodenmuskulatur ansprechen können. Durch das ständige Nachjustieren des Körperschwerpunkts wird vor allem die Glutealmuskulatur, der M. piriformis sowie die tiefe Beckenmuskulatur aktiviert[6].

Wie schnell zeigt das Gleichgewichtstraining Wirkung?

Bereits nach 4–6 Wochen regelmäßigem Training lassen sich deutliche Verbesserungen in Gleichgewicht, Rumpfstabilität und funktioneller Mobilität nachweisen[15]. Entscheidend ist dabei die kontinuierliche Steigerung des Schwierigkeitsgrads – etwa durch Umstieg von Halb- auf Vollrolle oder durch das Einführen von visuellen/vestibulären Störungen (z. B. geschlossene Augen, instabile Umgebung).

Quellen

- Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor control: Translating research into clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

- Pearson OR, Busse ME, van Deursen RW, Wiles CM. Quantification of postural stability in neurological disorders. QJM. 2004;97(10):635-640.

- Granacher U, Gollhofer A. Is there an association between variables of postural control and strength in adolescents? J Strength Cond Res. 2011;25(6):1718-1725.

- Taube W, Gruber M, Gollhofer A. Spinal and supraspinal adaptations associated with balance training and their functional relevance. Acta Physiol. 2008;193(2):101–116.

- Paillard T, Noe F. Techniques and methods for testing the postural function in healthy and pathological subjects. Biomed Res Int. 2015;2015:891390.

- Lee DG et al. Effects of balance training on hip muscle strength and balance control. J Phys Ther Sci. 2015;27(8):2409-2411.

- Stuge B et al. The impact of core stability training on the pelvic floor muscles. Int Urogynecol J. 2009;20(8):1045–1052.

- Howe TE et al. Exercise for preventing and treating falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD007146.

- Gungor HR et al. Effects of balance board training in stroke patients: A randomized controlled trial. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28(4):1041-1048.

- Park J et al. The Effects of Balance Training on Balance Ability and Functional Mobility in Patients With Stroke. J Phys Ther Sci. 2015;27(4):1153–1155.

- Behm DG et al. Neuromuscular implications and applications of resistance training. J Strength Cond Res. 2002;16(2):285-293.

- Granacher U et al. Effects of balance training on postural control and functional performance in healthy older adults: A systematic review. Sports Med. 2011;41(6):471-492.

- Lee DR et al. The effect of balance training on muscle activation patterns in the hip and trunk. J Phys Ther Sci. 2014;26(6):849–852.

- Bø K et al. Can core stability exercises influence pelvic floor function? Phys Ther. 2015;95(8):1069–1075.

- Seidler RD et al. Motor control and aging: Links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects. Neurosci Biobehav Rev. 2010;34(5):721-733.